食品ロスの削減は、まだ食べられる期限表示の理解から!

食品ロス削減推進法とは

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称:食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されました。

法律の前文に「多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言」の内容があります。

国民運動として、食品ロスの削減を推進するとありますが、何から取り組めば良いのかわかりませんよね?

食べ残さないように、出されたものは全て食べ切るのは、メシハラになりますし肥満の原因にもなります。また、傷んだもの食べると病気になります。

食品ロス削減の初歩的な取り組み

食品ロス削減の初歩的な取り組みとして、一般消費者が食品を購入する際に目安にする期限表示を正しく理解して、飲食する優先順位を計画しながら購入することが、どなたにでも可能なアクションとして、少し注目されています。

食品ロスの削減の手段はたくさんありすぎて、何からすれば良いのかわからなくなるほどですが、まずは誰もが取り組める期限表示を正しく理解して、優先順位を計画し購入することから始めましょう。

わかりやすい5分程度の動画資料が消費者団体の大阪府消費生活リーダー会が提供していますので、ご確認ください。

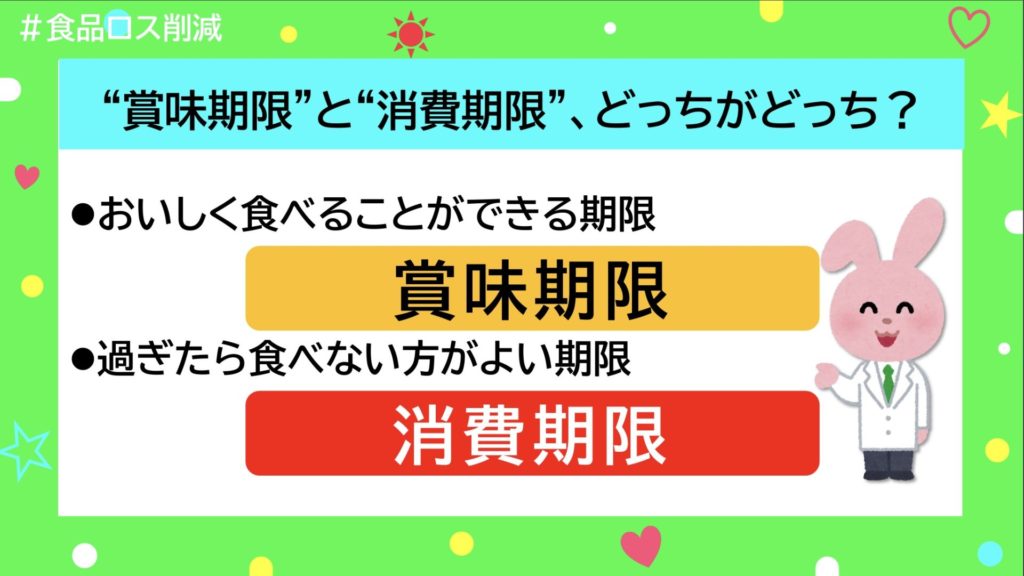

食品の期限表示

食品の期限表示は2つに大きく分けられます。

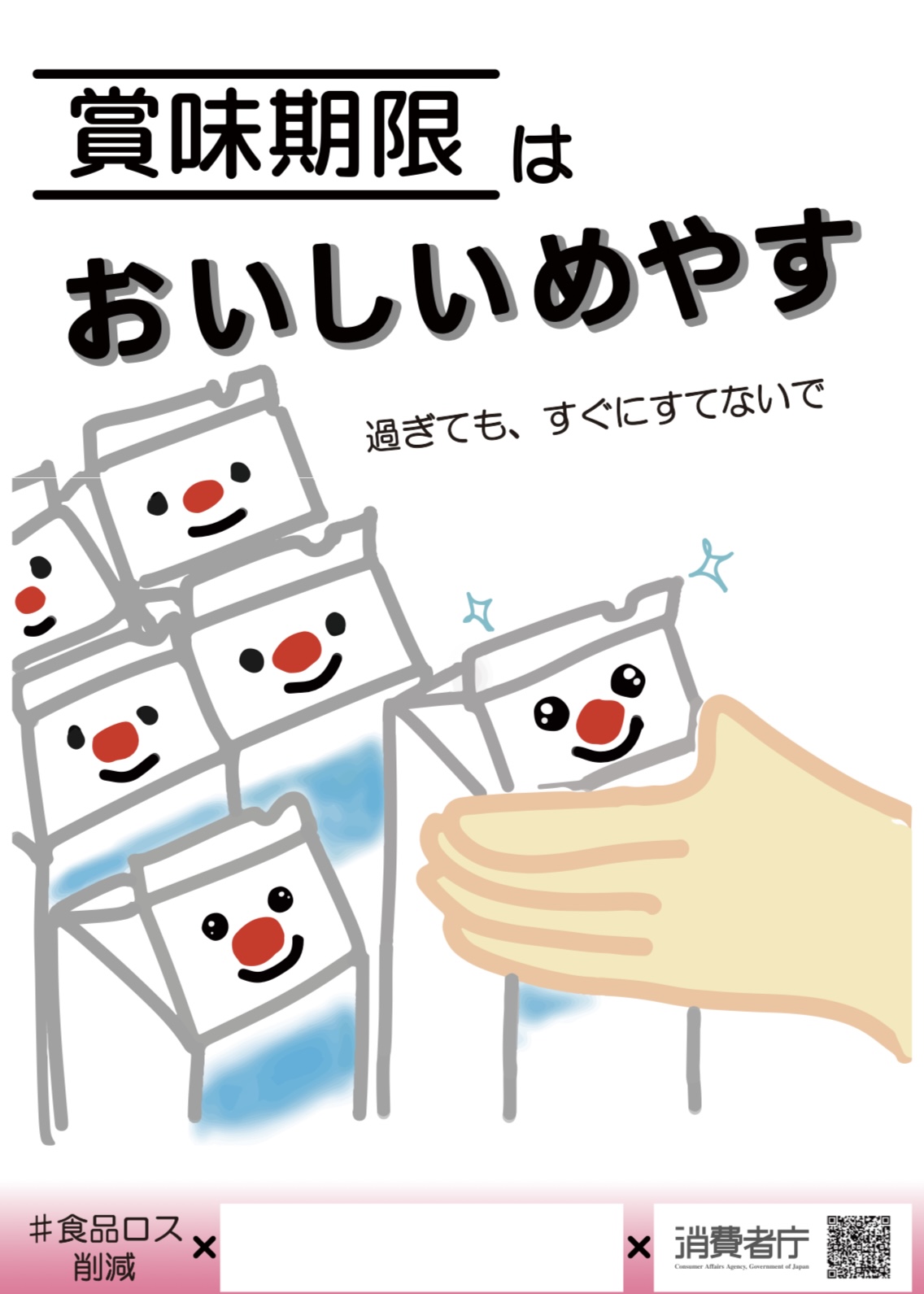

賞味期限

おいしく食べることが可能な期限が賞味期限です。

賞味期限とは「各々の食品事業者が設 定した品質保持期限に、安全係数であ る0.8を掛けて、より短く設定してい るのです。

よって、賞味期限が過ぎたからとして も、すぐ劣化するわけではありません。

消費期限

消費期限は「期限が過ぎたら食べない方がよい期限」で すから、消費期限を過ぎたものを販売することは安全上、 問題があるとみなされ、食品衛生法において行政指導の 対象となります。

このように期限表示を正しく理解して、期限が迫っていて値引きされているシールが貼っている食品などがあれば、購入してからいつまでに食べるかを計画しやすく、さらにお財布にもやさしいですよね。

期限表示を理解する意義は、現状の習慣を変えること

賞味期限は「おいしく食べられる期限」ですので、賞味期限 が過ぎても「安全上の問題が発生する」ことはありません。

ですが、販売においては「期限内の販売がのぞまれる」と、賞味期限 切れの食品を、販売してはならないわけでありません。

賞味期限が近い、賞味期限切れの理由で、食べられる食品を 捨てる社会構造的な食品ロスが多い、日本の現状があります。

まとめ

コンビニやスーパーなどで、衝動的に購入を考えた時でも、期限表示を理解し活用することで、エシカル消費(倫理的な経済消費)がかんたんにできます。

もちろんですが食べ残さない範囲で無駄なく購入しましょう。

参考リンク

- 消費者庁 食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

- 消費者団体 大阪府消費生活リーダー会「大阪府消費者フェア2022で、当団体作成の食品ロス啓発動画が公開中!」:

https://ocll.jp/archives/903

- 作成:令和4年12月13日

- 文:能登健

- 出典元:大阪府消費生活リーダー会、消費者庁、農林水産省、環境省、国際連合広報センター

- 画像:いらすとや